Was muss beim Bau einer Solaranlage beachtet werden?

Alle Genehmigungen und Vorschriften für Privathaushalte und Gewerbegebäude im Überblick

Photovoltaikanlage Genehmigungen und Vorschriften 2025: Alle Infos

PV-Anlagen liegen absolut im Trend! Und das aus gutem Grund. Grüner Strom wird immer beliebter, da er finanzielle Vorteile bietet, Unabhängigkeit von Energieversorgern bietet, Immobilienwerte steigert, zum Klimaschutz beiträgt und vieles mehr.

Haben auch Sie sich entschieden, endlich den Bau einer Solaranlage in Angriff zu nehmen und wollen wissen, wie es jetzt weitergeht? Keine Sorge, bei uns finden Sie alle wichtigen Infos rund um Photovoltaik Vorschriften in Deutschland.

Wir beantworten häufig gestellte Fragen wie “Braucht man eine Genehmigung für eine Photovoltaikanlage?”, “Welche unterschiedlichen Vorschriften gelten je nach Bundesland?” und mehr für Sie.

Welche Regelungen für Solaranlagen gelten in Deutschland grundsätzlich?

Wer eine PV-Anlage plant, muss verschiedene Genehmigungen und Eintragungen vornehmen. Dazu zählen die Baugenehmigung, die Eintragung im Marktstammdatenregister und die Anmeldung beim Netzbetreiber.

Wann ist eine Baugenehmigung für Photovoltaik-Anlagen erforderlich?

Damit die Installation Ihrer Solaranlage reibungsfrei und gesetzeskonform funktioniert, ist eine wichtige Frage zu klären: Wird eine Baugenehmigung benötigt? Für Privathaushalte in Deutschland lautet die Antwort auf diese Frage meist nein, denn kleine Solaranlagen (auch Fassadenanlagen) für z.B. Einfamilienhäuser erfordern seit einer Gesetzesänderung im Mai 2022 meist keine Genehmigung. Häufig gilt eine Genehmigungspflicht für PV-Anlagen ab einer Höhe von 3 Metern und einer Länge von 9 Metern, welche meist nur bei Freiflächenanlagen zu finden sind. Die Regelungen können je nach Bundesland variieren. Dabei stehen Sie selbst in der Verantwortung, gesetzliche Vorschriften einzuhalten.

Zudem gibt es PV-Anlagen mit vereinfachten Anmeldeverfahren, wie zum Beispiel die sogenannten Balkonkraftwerke (oder Mini-PV-Anlagen), bei denen aufgrund der geringen Leistung eine Genehmigungsfreiheit besteht, solange die Anlage auf dem Balkon oder an Außenwandflächen des Gebäudes installiert wird.

Ebenfalls eine Genehmigungsfreiheit genießen “Insellösungen”, wenn die Installation auf dem Dach oder an der Gebäudeseite vorgenommen wird. Diese PV-Anlagen werden nicht an das öffentliche Stromnetz angeschlossen.

Genehmigungspflicht: Sonderfälle, die eine Genehmigung erforderlich machen

In Deutschland gilt für Solaranlagen die “schlichte Genehmigungsfreiheit”, allerdings gibt es Sonderregelungen, die je nach Bundesland variieren und Baugenehmigungen notwendig machen. Dazu zählen unter anderem:

- Denkmalschutz

- Ensembleschutz

- Gestaltungssatzungen / Bebauungsplanvorgaben

- Große PV-Anlagen auf Mehrfamilienhäusern oder Nichtwohngebäuden

- Installationen auf öffentlichen Geböuden

- Fassadenanlagen, die aus der Gebäudehülle herausragen

- Freiflächenanlagen

Wer sich unsicher ist, ob sein Solar-Projekt unter eine dieser Vorschriften fällt, kann sich an das zuständige Bauamt der Gemeinde wenden. Auch eine Absprache mit Nachbarn kann vor zukünftigen Auseinandersetzungen schützen, denn Reflexionen und Schatten durch die Solarmodule können Störfaktoren sein.

Was kostet eine Baugenehmigung für Solaranlagen in Deutschland?

Für eine Baugenehmigung, den genauen Ablauf und die Kosten sollte man sich stets an die zuständige Bauaufsichtsbehörde der Gemeinde wenden. Die Kosten liegen aber meist bei bis zu 1.000 Euro. Kostenfaktoren sind unter anderem abhängig vom jeweiligen Bundesland, der Gemeinde und der Art und Größe der Anlage.

Weitere Kosten können zudem durch eine Anmeldung beim Netzbetreiber (ca. 15-65 €) entstehen. Diese erfolgt seit Januar 2025 vereinfacht über die vereinheitlichten Portale der Bundesnetzagentur. Es kann ebenfalls eine Anmeldung bei der Bundesnetzagentur nötig sein und Kosten verursachen. Zudem ist eine Abnahme der Anlage (ca. 300-700 €) nötig.

Unterschiede der Photovoltaik Vorschriften in den Bundesländern

Die Regelungen bezüglich PV-Anlagen variieren je nach Bundesland. Es ist wichtig, sich vorher über diese spezifischen Vorschriften zu informieren, um die Missachtung dieser zu vermeiden.

Die nachfolgende Übersicht bietet einen Einblick in die unterschiedlichen Vorschriften in den Bundesländern:

Wo finde ich regionale Vorgaben zur Genehmigung?

Um Informationen zu der Genehmigungspflicht einer Photovoltaik-Anlage zu finden, sollte man sich mit den Regelungen für seinen Standort auseinandersetzen. Diese findet man je nach Bundesland in der Bauordnung oder direkt bei der zuständigen Gemeinde.

Schritt-für-Schritt Anleitung: Photovoltaikanlage anmelden und genehmigen

Für die regelkonforme Anmeldung und Genehmigung einer PV-Anlage müssen einige Schritte befolgt werden:

1. Baurechtliche Voraussetzungen prüfen:

Eine erste Beratung mit zuständigen Behörden bietet Überblick über notwendige Unterlagen und Aktionen. Erkundigen Sie sich beim örtlichen Bauamt nach der Erforderlichkeit einer Baugenehmigung.

2. Prüfung der Dacheignung für Photovoltaik vor der Installation:

Vor der Installation sollte die Statik des Daches von einem Statiker überprüft werden, da das Gewicht durch Solarmodule und Unterkonstruktionen deutlich erhöht wird. Dieser erstellt ein entsprechendes Gutachten.

3. Baugenehmigung beantragen (falls erforderlich):

Vollständige und detaillierte Dokumentation (z.B. technische Zeichnungen, Eigentumsverhältnisse) des Projekts beim Netzbetreiber einreichen. Dieser ist dann verpflichtet, innerhalb von 8 Wochen einen Zeitplan für den Anschluss der Anlage weiterzuleiten.

Die nötigen Unterlagen umfassen je nach Bundesland:

- Lageplan und Bauzeichnungen

- Statiknachweise

- technische Beschreibung der Anlage

- Angaben zum Brandschutz

Die Genehmigungspflicht gilt insbesondere bei größeren Anlagen, Anlagen in Gewerbe- und Industriegebieten und denkmalgeschützten Gebäuden.

4. Anmeldung beim Netzbetreiber

Jede Photovoltaikanlage muss beim zuständigen Netzbetreiber angemeldet werden. Dazu reichen Sie vor Inbetriebnahme folgende Unterlagen ein:

- Technische Datenblätter der Module und Wechselrichter

- Lageplan und Schaltplan

- Anmeldung zum Netzanschluss

Nach dem EEG ist der Netzbetreiber verpflichtet, die erzeugte Energie ins öffentliche Stromnetz einzuspeisen. Der Netzbetreiber prüft, ob und wie die Einspeisung ins Stromnetz erfolgen kann. Je nach Größe der Anlage sind zusätzliche Vorgaben, wie z. B. ein Einspeisemanagement, zu beachten.

5. Eintragung ins Marktstammdatenregister

Nach der technischen Inbetriebnahme sind Sie verpflichtet, Ihre Photovoltaikanlage innerhalb eines Monats im Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur einzutragen. Dies gilt auch für kleine PV-Anlagen auf Einfamilienhäusern. Ohne Registrierung drohen Bußgelder und der Verlust des Anspruchs auf Einspeisevergütung.

6. Anmeldung beim Finanzamt

Speist Ihre Anlage Strom ins öffentliche Netz ein? Dann gelten Sie steuerlich als Unternehmer und müssen Ihre Photovoltaik-Anlage beim Finanzamt anmelden. Dabei sind folgende Angaben nötig:

- voraussichtliche Einspeisemenge

- erwartete Einnahmen

- gewünschte Umsatzsteuerregelung (Regelbesteuerung oder Kleinunternehmerregelung)

7. Fördermöglichkeiten und steuerliche Regelungen bei Solaranlagen

Prüfen Sie frühzeitig, ob Sie Anspruch auf Fördermittel haben. Die Anträge müssen meist vor Beauftragung der Installation gestellt werden. Es gibt für Photovoltaik kein bundeseinheitliches Förderprogramm, die Förderung erfolgt zum Beispiel durch:

- KfW-Bank (Kredite und Zuschüsse)

- Einspeisevergütung und steuerliche Erleichterungen

- Steuerlicher Investitionsbooster: Abschreibungssatz für gewerbliche Solaranlagen nun bei 15% jährlich

- PV-Förderprogramme einzelner Kommunen und Städte

Gesetzliche Vorschriften und Anforderungen an PV-Anlagen

Neben der Anmeldung beim Netzbetreiber und im Marktstammdatenregister sind weitere Regelungen rund um das Thema Solaranlagen zu beachten.

Zertifizierung für PV-Anlagen:

Ab einer bestimmten Anlagengröße ist eine Zertifizierung nötig, die bestätigt, ob die Anlage alle geltenden Gesetze und Normen erfüllt und sicher betrieben werden kann. Die Zertifizierung wird von Technischen Überwachungsvereinen (TÜV) oder Ingenieurbüros übernommen.

Kleine Anlagen bis 135 kW fallen unter die VDE-AR-N 4105 und sind von der Zertifizierungspflicht ausgenommen.

Anlagen mit einer Leistung bis zu 500 kW und einer Einspeiseleistung von max. 270 kW haben dagegen eine spezielle Regelung gemäß der NELEV-Verordnung und benötigen zwar kein Anlagenzertifikat mehr, Herstellerzertifikate über verbaute Komponenten werden aber trotzdem benötigt.

Bei PV-Anlagen von 500-950 kW wird das Anlagenzertifikat “Typ B” (vereinfachte Zertifizierung) benötigt. Das Zertifikat besagt, dass geltende Netzanschlussregeln erfüllt sind.

Bei Anlagen über 950 kW ist das Zertifikat “Typ A” erforderlich, dessen Prüfverfahren deutlich umfassender ist.

Anschlussnormen, technische Vorgaben und Kennzeichnungspflicht bei Photovoltaik Anlagen:

Die Kennzeichnung von Photovoltaik-Anlagen ist bedeutend für Brandschutz und Sicherheit und umfasst wichtige Warnhinweise von gefährlicher elektrischer Spannung sowie Informationen für die Feuerwehr.

Die Kennzeichnungspflicht wird unter anderem durch die VDE-Anschlussregeln (Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V.) festgelegt. Die Anwendungsregel VDE-AR-E 2100-712 enthält Anforderungen an die Kennzeichnung von PV-Anlagen, besonders in Bezug auf die Sicherheit.

Auch eine Kabelkennzeichnung entsprechend der Richtlinien (MLAR) ist notwendig. Um die Einhaltung europäischer Richtlinien zu belegen, ist eine CE-Kennzeichnung der verschiedenen Komponenten (Solarmodule, Batteriespeicher etc.) Pflicht.

DIN-Normen sind standardisierte Regelwerke des Deutschen Instituts für Normung (DIN) und oft relevant für die Qualitätssicherung und Sicherheit. Die DIN 4066 gilt für die allgemeine Kennzeichnung von elektrischen Anlagen und wird auch im Photovoltaik-Bereich angewendet. Die Zentrale Norm im Bereich Photovoltaik ist die DIN VDE 0100 712. Diese legt erforderliche Maßnahmen für Planung und Bau der PV-Anlagen fest.

Steuerliche Regelungen für Photovoltaik

Seit dem Jahressteuergesetz Ende 2022 wurde der private Betrieb von Photovoltaik-Anlagen aus steuerlicher Sicht stark vereinfacht. Laut der Verbraucherzentrale entfallen bei PV-Anlagen von privaten Haushalten Einkommens- und Umsatzsteuer in der Regel und Gewinne daraus sind steuerfrei.

Zudem gilt für die Lieferung und Installation von Photovoltaikanlagen seit dem Jahressteuergesetz 2022 der Nullsteuersatz für alle neuen PV-Module, Wechselrichter und Batteriespeicher auf oder in der Nähe eines Wohngebäudes. Auch bei Anlagen für öffentliche Gebäude, die dem Gemeinwohl dienen, greift diese Regelung.

Das Solarpaket 1 (2024): Änderungen für Genehmigungen und Anmeldung

Die im April 2024 eingeführten Regelungen des “Solarpaket 1” sollen durch Erleichterungen und Entbürokratisierung dabei unterstützen, den Ausbau von PV-Anlagen in Deutschland zu beschleunigen. Zu den Änderungen zählen laut dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie z.B. die Vereinfachung von Genehmigungsverfahren und die Förderung von Mieterstrommodellen.

Trotz dieser Erleichterungen durch das Solarpaket 1 sind noch einige regulatorische Anforderungen aus dem EEG und anderen Gesetzen zu beachten.

Versicherung und Haftung bei Photovoltaikanlagen

PV-Anlagen sind in der Regel nicht versicherungspflichtig. Oft ist eine Versicherung aber dennoch sinnvoll, um finanzielle Risiken zu minimieren. Welche Versicherung die richtige ist, hängt von mehreren Faktoren ab.

Die meisten Wohngebäudeversicherung decken Photovoltaik-Anlagen nicht automatisch mit ab. In der Standard-Versicherung sind normalerweise Schäden durch Feuer, Blitzschlag, Sturm und Hagel abgedeckt.

Wer umfassenderen Schutz auch bei Ertragsausfall, Bedienungsfehlern oder technischen Defekten wünscht, ist mit einer zusätzlichen Photovoltaikversicherung besser beraten.

Wer haftet bei Schäden und Unfällen?

Als Betreiber einer Photovoltaikanlage sind Sie grundsätzlich verantwortlich, wenn durch Ihre Anlage Schäden verursacht werden. Das betrifft sowohl Sachschäden als auch Personenschäden.

Kommt es beispielsweise durch herabfallende Module, umherfliegende Teile bei Sturm oder einen Brand infolge eines technischen Defekts zu Schäden an fremdem Eigentum, können Sie haftbar gemacht werden. Gleiches gilt, wenn Personen verletzt werden, etwa durch herunterfallende Bauteile oder elektrische Defekte.

In vielen Fällen greift hier die private Haftpflichtversicherung. Sie sollten jedoch vorab prüfen, ob die Versicherung auch Schäden durch den Betrieb einer Photovoltaikanlage abdeckt oder ob eine separate Haftpflichtversicherung erforderlich ist.

Bei gewerblich genutzten Anlagen ist der Abschluss einer Betriebshaftpflichtversicherung unbedingt zu empfehlen, da hier deutlich höhere Risiken und Schadenersatzansprüche bestehen können.

Photovoltaik Denkmalschutz und Nachbarschaftsrecht

Bei der Genehmigung einer PV-Anlage für ein denkmalgeschütztes Gebäude ist eine zusätzlicher Antrag bei der zuständigen Denkmalschutzbehörde nötig. Diese prüft, ob das Erscheinungsbild des Denkmals durch die Solaranlage beeinträchtigt wird. Dabei wird bei sichtbaren Anlagen, die das Aussehen erheblich verändern, oftmals dem Denkmalschutz Vorrang gewährt.

Wie das pv-magazine im Juni 2025 berichtete, wurde zum Beispiel zwei Hausbesitzern verwehrt, auf ihren Hausdächern in der Stadt Goslar, die als Unesco-Weltkulturerbe anerkannt ist, Photovoltaik-Anlagen zu errichten. Dieses Urteil des Verwaltungsgerichts Braunschweig ist kritisch zu betrachten, da ästhetische Aspekte nicht über dem Umweltschutz stehen sollten.

Abstandsflächen, Reflexionen und Nachbarrechte

Durch das Nachbarschaftsrecht ist der Umgang mit Blendungen und Schattenwurf durch PV-Anlagen geregelt. Um diese Probleme zu verhindern, gibt es zum Beispiel festgelegte Abstandsflächen. Diese legen fest, wie hoch der Mindestabstand zwischen PV-Anlagen und Nachbargrundstücken sein muss (meist zwischen 0,5 und 1,25 Metern).

Eine zu starke Blendung durch die Solaranlage sowie ein Schattenwurf können zu Konflikten und einen Unterlassungsanspruch des Nachbarn führen.

Photovoltaikanlagen auf gewerblichen Dächern: Besondere Vorschriften und Genehmigungen

Die Anforderungen an meist größere und leistungsstärkere PV-Anlagen auf Gewerbedächern unterscheiden sich von denen an Privathaushalte.

Genehmigungspflicht und baurechtliche Anforderungen

Im Gegensatz zu PV-Anlagen von Privathaushalten sind gewerbliche Anlagen aufgrund ihrer Größe, Fläche, Leistung und mehr öfter genehmigungspflichtig. Auch bei denkmalgeschützten Gebäuden, Hochhäusern und Häusern mit besonderen Gestaltungssatzungen oder Bebauungsplänen besteht oft eine Genehmigungspflicht.

Die genauen Regelungen und Anforderungen müssen auch hier je nach Bundesland recherchiert werden.

Die baurechtlichen Anforderungen gewerblicher Solaranlagen überschneiden sich stark mit denen für private Anlagen. Auch hier sind Regulierungen zu Statik, Brandschutz, Blitz- und Überspannungsschutz und technische Vorschriften zu beachten.

Besondere Anforderungen für Gewerbe umfassen die Gewerbeanmeldung und eine Solarpflicht z.B. in Berlin für Neubauten ab 50 m2 Gebäudenutzfläche.

Brandschutz, Statik und Blitzschutz bei großen Anlagen

Laut der Kurzinformation “Brandschutztechnische Anforderungen von Photovoltaik-Anlagen” des deutschen Bundestags wird durch die PV-Module das Brandrisiko erhöht und die Brandbekämpfung erschwert. Demnach sind bei Gewerbegebäuden neben den brandschutztechnischen Anforderungen der Landesbauordnung sowie der Industriebaurichtlinie weitergehende Auflagen zu beachten.

Durch eine umfangreiche Statikprüfung wird sichergestellt, dass das Dach den Anforderungen für eine PV-Anlage entspricht. Hier werden der Dachzustand, die Tragfähigkeit, Witterungseinflüsse und langfristige Sicherheit genau unter die Lupe genommen. Anhand der statischen Berechnung und des folgenden Gutachtens wird bestimmt, ob das Dach geeignet ist oder Mängel behoben werden müssen.

Um Schäden durch Blitzeinschläge zu vermeiden, ist ein fachgerechter Blitzschutz unumgehbar. Die Anforderungen an den Blitz- und Überspannungsschutz für PV-Stromversorgungssysteme sind in der DIN-Norm “DIN VDE 0185-305-3” enthalten. Darin ist ein Blitzschutzsystem (LPS) bestehend aus einem äußeren und inneren Blitzschutzsystem vorgesehen.

Steuerliche Unterschiede: Umsatzsteuer und Gewerbesteuer

Im Gegensatz zu PV-Anlagen auf Dächern privater Haushalte, fallen bei gewerblichen PV-Anlagen oft Umsatzsteuer, Einkommenssteuer, Grunderwerbsteuer und Gewerbesteuer an.

Umsatzsteuer: Wer Strom an einen Netzbetreiber verkauft, ist in steuerlicher Hinsicht ein Unternehmer und muss Umsatzsteuer an das Finanzamt zahlen. Werden mehr als 10% des erzeugten Stroms ins öffentliche Netz eingespeist, wird die Vorsteuer dem Unternehmen zurückerstattet. Bis zu einer Umsatzgrenze von 22.000 €/Jahr kann stattdessen die Kleinunternehmerregelung beansprucht werden.

Anlagen bis höchstens 30 kWp pro Gewerbeeinheit sind seit dem 1.1.2025 von der Einkommenssteuer befreit. Übersteigt die Anlage die Freigrenze, ist sie in vollem Umfang steuerpflichtig.

Ob bei dem Kauf eines Grundstücks mit einer Photovoltaik-Anlage als Gebäudebestandteil Grunderwerbsteuer gezahlt werden muss, hängt laut dem Bayerischen Landesamt für Steuern davon ab, ob der Strom zur Eigenversorgung verwendet oder an einen Energieversorger geliefert wird. Bei der Eigenversorgung wird Grunderwerbsteuer fällig, bei der Stromlieferung stellt die Anlage eine Betriebseinrichtung dar und für den Kaufpreisanteil wird keine Grunderwerbsteuer fällig.

Gewerbesteuer wird dann fällig, wenn der Gewinn durch die PV-Anlage mehr als 24.500 Euro beträgt. Ab diesem Zeitpunkt muss der Inhaber ein Gewerbe anmelden und Gewerbesteuer abführen.

Meldepflichten und Netzanmeldung

Eine Meldepflicht für gewerbliche Solaranlagen besteht für:

- Marktstammdatenregister

- Gewerbeanmeldung

- Finanzamt

- Netzbetreiber

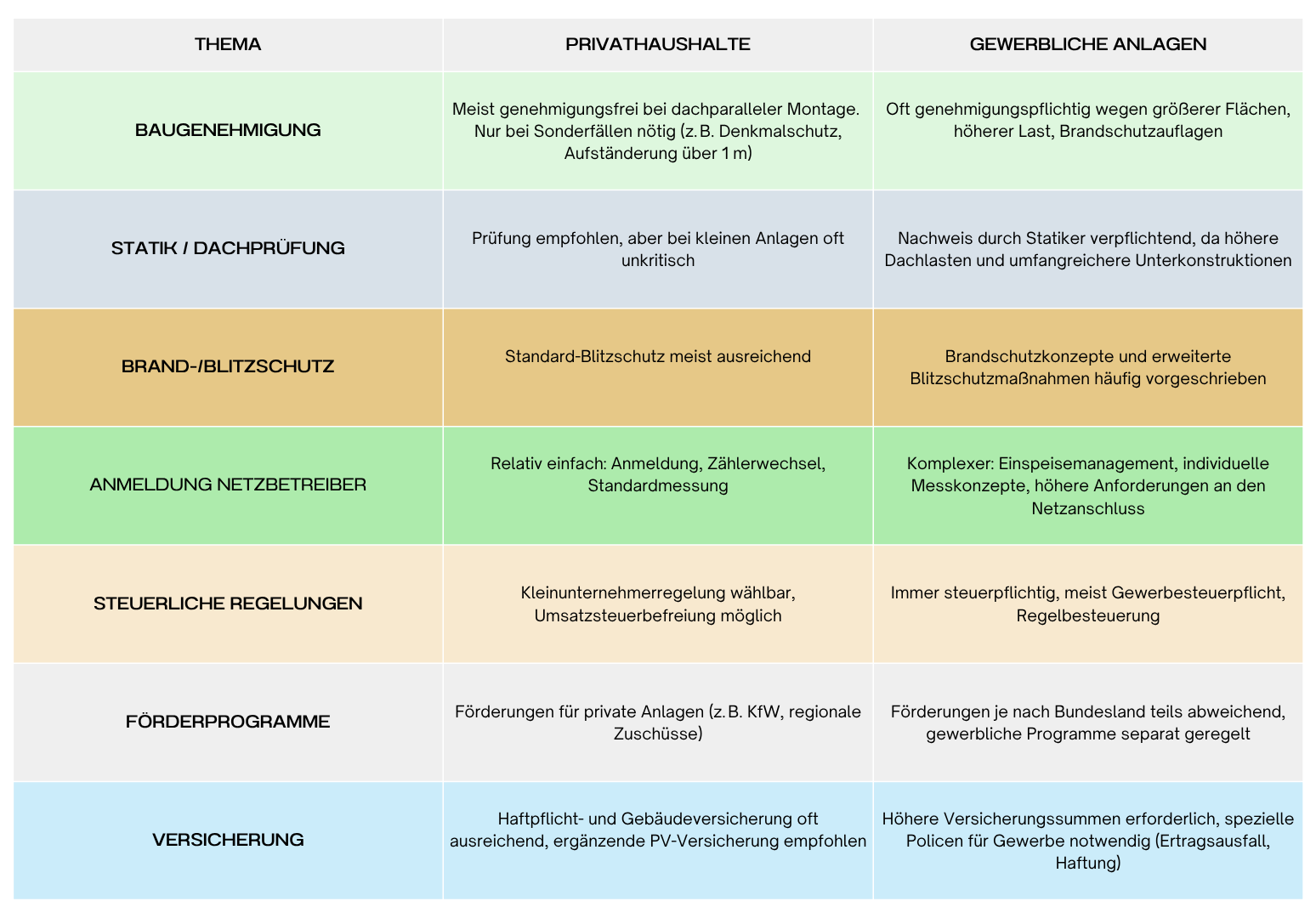

Hier die unterschiedlichen Regelungen von PV für Privathaushalte und Gewerbe im Überblick:

Fazit: Ihr Weg zur eigenen Photovoltaikanlage

Eine Photovoltaikanlage lohnt sich für Ihr Budget, Ihr Unternehmen und unsere Umwelt. Auch wenn Genehmigungen und Vorschriften auf den ersten Blick komplex erscheinen, lassen sie sich mit der richtigen Vorbereitung einfach umsetzen.

Wenn Sie alle Schritte sorgfältig planen, profitieren Sie langfristig von sauberer Energie und finanziellen Vorteilen, egal ob privates Einfamilienhaus oder Gewerbebetrieb.

Jetzt starten: Lassen Sie sich unverbindlich beraten oder fordern Sie Ihr individuelles Angebot an.

FAQ

Finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen zu unseren Lösungen

Welche Genehmigungen braucht man für eine PV-Anlage auf dem Dach?

In vielen Fällen genügt eine Anmeldung, bei Denkmalschutz oder besonderen Bauvorgaben kann eine Baugenehmigung nötig sein.

Welche Vorschriften gelten für gewerbliche PV-Anlagen?

Neben dem EEG gelten Anforderungen zu Brandschutz, Netzanschluss, Statik und ggf. Denkmalschutz.

Was muss bei denkmalgeschützten Gebäuden beachtet werden?

Bei denkmalgeschützten Gebäuden ist eine gesonderte Genehmigung erforderlich und besondere Rücksicht auf die Bauoptik zu nehmen.

Welche Rolle spielt die Statik bei der Installation?

Das Dach muss die zusätzliche Last der PV-Anlage tragen können – eine statische Prüfung ist Pflicht.

Was sagt das EEG zur Förderung von Photovoltaikanlagen?

Das EEG regelt die Einspeisevergütung und fördert PV-Anlagen durch garantierte Vergütungssätze für eingespeisten Strom.