Netzanschluss von PV-Anlagen: Was passiert zwischen Fertigstellung und Netzanschluss?

Der Netzanschluss vieler PV-Anlagen wird durch das Fehlen eines zentralen Systems für Netzbetreiber und unnötig komplizierte Vorgaben ausgebremst.

Welche Herausforderungen gibt es bei der Inbetriebnahme von Photovoltaik-Anlagen nach der technischen Fertigstellung?

Nach der technischen Fertigstellung einer Photovoltaik-Anlage ist die Arbeit noch lange nicht erledigt. Das komplexe Netzbetreibersystem mit über 800 Anbietern in Deutschland ist aufgrund der Dezentralität schwer zu navigieren und stellt Anlagenbetreiber immer wieder vor Herausforderungen. Wir informieren Sie ausführlich über nötige Schritte und Anforderungen für den Netzanschluss sowie erforderliche Änderungen des Systems, um Ausbremsungen der Energiewende zu verhindern.

Warum der Netzanschluss eine Geduldsprobe sein kann

Nach der technischen Fertigstellung einer neuen Solaranlage steht man ungeduldig in den Startlöchern für grünen Solarstrom vom eigenen Dach und freut sich auf die Einspeisevergütung. Doch Vorsicht, denn noch sind nicht alle Hürden genommen! Nun steht man vor der verpflichtenden Anmeldung beim zuständigen Netzbetreiber. Leider kann dieser Prozess unter Umständen umständlich und langwierig sein. An dieser Energiewende-Bremse muss sich dringend etwas ändern!

Doch warum kann sich der Netzanschluss verzögern?

Es gibt mehrere Faktoren, die sich negativ auf die Zeitspanne vom Beginn des Projekts bis zur Inbetriebnahme auswirken können.

Ein häufiger Verzögerungsgrund ist etwa der Zählereinbau. Auch wenn dieser Schritt technisch vergleichsweise simpel erscheint, hängt er stark von der Verfügbarkeit beim Netzbetreiber oder Messstellenbetreiber ab. Der Zweirichtungszähler, der sowohl Strombezug als auch Einspeisung misst, ist bei größeren Anlagen oft kein Lagerartikel, insbesondere bei Sonderanforderungen oder intelligenten Messsystemen. Hinzu kommt: Der Einbau erfolgt nur nach vorheriger Terminabstimmung und kann sich verzögern, wenn Personal oder Kapazitäten beim Netzbetreiber fehlen. Gerade bei mehreren parallel laufenden Projekten ist der Zähler oft das letzte fehlende Glied, das den Inbetriebnahmetermin verschiebt.

Zudem gibt es in Deutschland kein zentrales System für die Anmeldung beim Netzbetreiber, sondern inzwischen über 800 Netzbetreiber, bei denen unterschiedliche Regelungen gelten. Diese Dezentralisierung sowie verschiedene Hürden für kleinere Netzbetreiber sind der Auslöser von langen Wartezeiten.

Der edna Bundesverband Energiemarkt & Kommunikation e.V. hat im Oktober 2024 eine “Faktensammlung zur These ‘Es gibt zu viele Netzbetreiber in Deutschland’” veröffentlicht:

“In letzter Zeit werden vermehrt Stimmen laut, dass es in Deutschland zu viele Netzbetreiber gibt. Vor allem die kleineren seien den gestiegenen Anforderungen nicht mehr gewachsen. Auf dem BDEW-Strategieforum Mittelstand am 10. September 2024 sagte beispielsweise Michael Kellner, Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, in Anwesenheit von rund 140 Vertretern kleiner und mittlerer Netzbetreiber, dass die Zahl der Verteilnetzbetreiber „leider“ zu hoch sei. Ähnlich argumentieren Maria Marquart, Benedikt Müller-Arnold und Stefan Schultz in dem Artikel „Antrag ohne Anschluss“, der im SPIEGEL Nr. 32 vom 3. August 2024 erschienen ist. Viele der dort getroffenen Aussagen können aus Sicht der kleinen und mittleren Netzbetreiber (KMU) nicht nachvollzogen werden.

Deshalb hat die Initiative evu+ im edna Bundesverband Energiemarkt & Kommunikation e.V. im Folgenden Argumente und Fakten zusammengestellt, die die gelebte Realität und die Bedeutung der aktuellen Struktur im deutschen Netzbetrieb beleuchten.”

In diesem Artikel wird mit verschiedenen Thesen, die der Spiegel in seinem Artikel “Der Solarboom überfordert Deutschlands Stromnetze” aufstellt, abgerechnet. Unter anderem wird widerlegt, dass kleine Netzbetreiber Anfragen ignorieren würden und zur Kooperation gezwungen werden müssten. Allerdings stehen sie vor diversen Herausforderungen, wie zum Beispiel:

- Kurze, nicht haltbare Fristen (z.B. zur Portallösungen)

- Kreditpolitik der Banken, die Netzt nicht als beleihbar ansieht

- Komplexe Anforderungen an IT-Sicherheit und Datenschutz bei der digitalen Netzsteuerung

- Sparzwang durch Erlösobergrenzen

Laut edna muss hier der Gesetzgeber seine Vorgaben dahingehend anpassen, dass diese von allen Marktteilnehmern einfacher umgesetzt werden können.

Um das Thema vollständig betrachten zu können, werfen wir zunächst einen Blick auf alle Informationen rund um den Netzanschluss.

Was ist ein Netzanschluss und warum wird er gebraucht?

Bei dem Netzanschluss einer Photovoltaik-Anlage wird notwendige Infrastruktur wie Kabel und Leitungen installiert, um die Anlage ans öffentliche Stromnetz anzuschließen. Somit kann Netzstrom bezogen werden und die Anlage kann überschüssig erzeugten Strom in das Netz einspeisen. Der Betreiber bezieht die für diesen Strom staatlich garantierte Einspeisevergütung.

Für den Netzanschluss der Anlage zuständig sind örtliche Energieversorger und Netzbetreiber. Die Verantwortlichkeit der Netzbetreiber ist im EnWG geregelt: “Für den sicheren Betrieb und die bedarfsgerechte Entwicklung der Netze sind in erster Linie die Netzbetreiber zuständig.”

Der Anschluss der Anlagen ans Netz ist wichtig für die Einspeisung von erzeugtem Strom: Produziert die Anlage mehr Strom, als vor Ort verbraucht wird, fließt dieser ins öffentliche Netz. Für diesen eingespeisten Solarstrom erhalten Betreiber eine Einspeisevergütung vom Netzbetreiber.

Wenige PV-Anlagen sind von der Pflicht zum Netzanschluss ausgenommen. Dazu zählen zum Beispiel Inselanlagen, die komplett unabhängig vom öffentlichen Stromnetz sind.

Wer ist mein Netzbetreiber?

Die Information, wer der zuständige Netzbetreiber für den eigenen Standort ist, findet man auf der Jahresstromrechnung als Name oder 13-stelligen Code.

Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft eV. (BDEW) betreibt zudem im Auftrag und unter Mitwirkung der Verteilnetzbetreiber die gemeinsame Internetplattform VNBdigital. Dort findet man den für seinen Standort zuständigen Stromnetzbetreiber.

Schritt für Schritt: Der Weg zur Inbetriebnahme

Die obige Abbildung zeigt den groben Ablauf bis zum Netzanschluss einer PV-Anlage. In der Realität ist der Prozess noch etwas länger und umständlicher. Aber keine Sorge, hier folgen alle Schritte im Detail:

Phase 1: Vor der technischen Fertigstellung

Schritt 1: Beratung, Planung und Ermittlung des Netzbetreibers

Bei diesem anfänglichen Schritt finden eine erste Standortanalyse, Planung zur Anlagenauslegung, eine Wirtschaftlichkeitsprüfung und die Identifikation des zuständigen Netzbetreibers über Stromrechnung oder beispielsweise VNBdigital statt.

Schritt 2: Vorabanmeldung beim Netzbetreiber (6-8 Wochen vor Inbetriebnahme)

Damit der Netzanschluss Ihrer PV-Anlage reibungslos abläuft, ist etwa 8 Wochen vor Montagebeginn eine Beantragung des Netzanschlusses beim zuständigen Netzbetreiber zu beantragen.

Schritt 3: Projektierung & Zuweisung des Netzverknüpfungspunkts

In diesem Schritt wird der Netzverknüpfungspunkt bestimmt. Mit diesem Punkt wird festgelegt, wo genau die Anlage an das öffentliche Netz angeschlossen wird. Er wird nach technischen Kriterien wie der Nähe zu bestehenden Netzelementen und der Leistungsfähigkeit des Netzes bestimmt.

Schritt 4: Netzanschlussanfrage inkl. Netzverträglichkeitsprüfung (NVP)

Anschließend werden Anschluss- und Einspeisemöglichkeiten vom Energieversorger geprüft und er erstellt eine “Netztechnische Stellungnahme” mit den Ergebnissen der Prüfung. Ist dieser Schritt geschafft, ist die Anlage bereit für die Montage!

Aber was genau ist eine Netzverträglichkeitsprüfung? Mit der Netzverträglichkeitsprüfung wird die Auswirkung der geplanten PV-Anlage auf das Stromversorgungsnetz untersucht. Diese Prüfung ist nötig, um bei schwankenden Lasten im Stromnetz garantieren zu können, dass das Netz nicht überlastet wird.

Wie lange dauert die Prüfung? Der Zeitrahmen kann je nach Größe der Anlage variieren. Bei kleinen Anlagen bis 30 kWp dauert sie meist maximal einen Monat, bei größeren Anlagen oft bis zu acht Wochen.

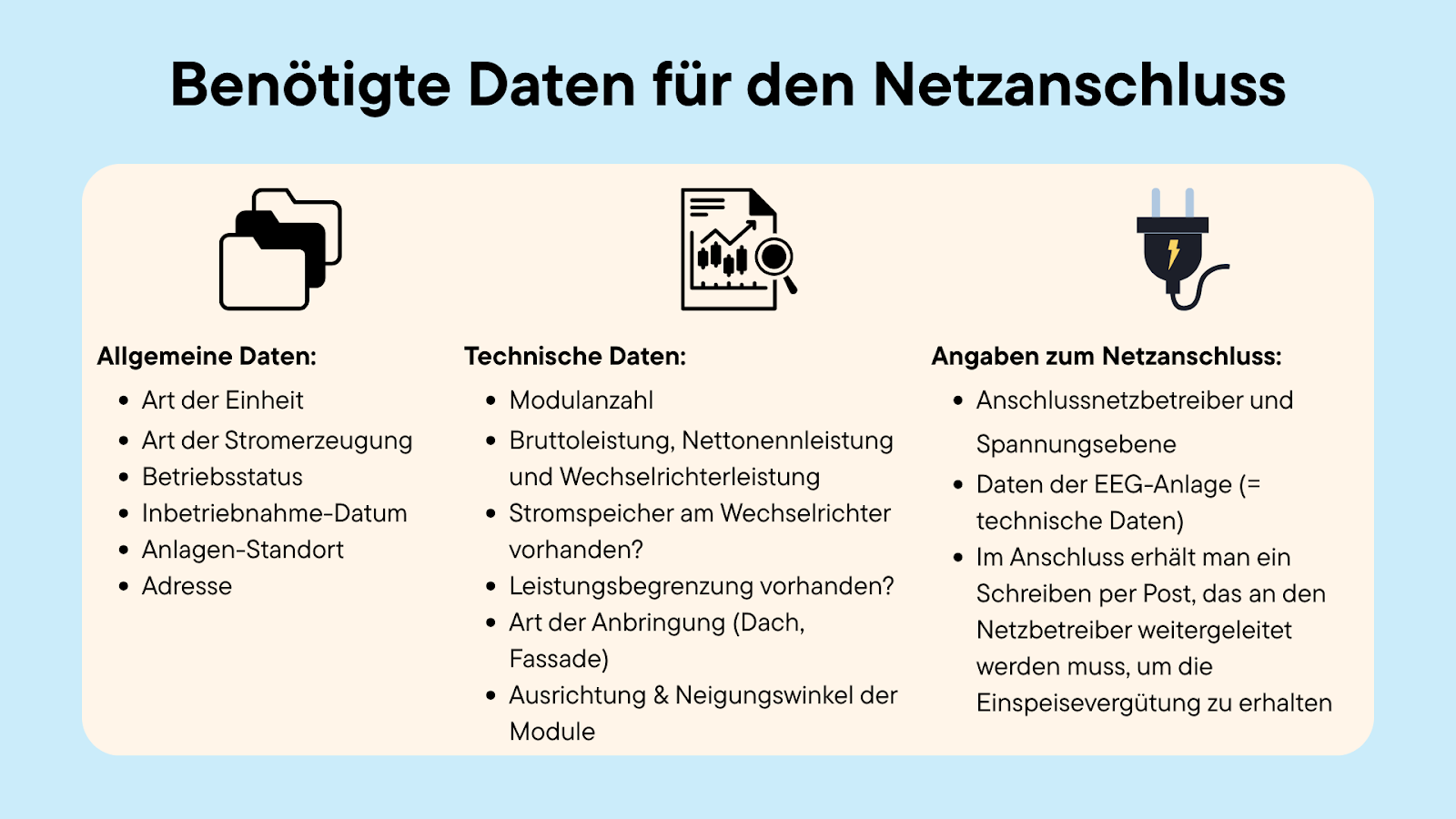

Welche Unterlagen werden benötigt? Damit man den Anmeldungsvorgang nicht selbst verzögert, sollte man für den Netzanschluss folgende Daten parat haben:

Auch den Netzanschlusspunkt (an welchem Punkt im Netz die Anlage angeschlossen werden soll) sowie Schaltpläne und technische Zeichnungen (detaillierte Pläne der Anlage und wie diese an das Netz angeschlossen werden soll) sollte man nicht vergessen.

Nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (§ 16 Abs. 1 EEG 2021) ist der Netzbetreiber verpflichtet, die grundlegende Netzverträglichkeitsprüfung und die Ermittlung des Verknüpfungspunktes kostenlos durchzuführen.

Schritt 5: Freigabe durch den Netzbetreiber & Netzanschlussvertrag

Der Netzbetreiber genehmigt die Einspeisung und schließt mit dem Anlagenbetreiber den Netzanschlussvertrag ab. Der Vertrag legt fest, welche Bedingungen für den Anschluss der Anlage an das Verteilnetz gelten

Phase 2: Technische Umsetzung / Bauphase

Schritt 6: Montage der PV-Anlage

In der Bauphase werden die PV-Module installiert, die Verkabelung findet statt und die Unterkonstruktion wird fertiggestellt. Auch der Wechselrichter, der Voraussetzung für die technische Inbetriebnahme ist, wird installiert.

Schritt 7: EEG-Inbetriebnahme

Die EEG-Inbetriebnahme markiert die technische Betriebsbereitschaft und ist ausschlaggebend für Einspeisevergütung laut EEG (§ 3 Nr. 30 EEG 2023). Die finale Netz-Inbetriebnahme (Schritt 13) erfolgt erst nach Prüfungen & Protokollen. Dann darf eingespeist werden.

Schritt 8: Installation technischer Einrichtungen

Um eine PV-Anlage an das Stromnetz anschließen zu können, sind wichtige technische Einrichtungen notwendig:

- Verbindung Sicherheitskasten (auch Schalt- oder Wandschrank genannt)

Installateure verlegen geeignete Kabel, um den vom Wechselrichter erzeugten Wechselstrom zum Sicherheitskasten zu leiten.

- Verbindung Stromnetz

Ein qualifizierter Elektriker muss den Sicherungskasten mit dem öffentlichen Netz verbinden.

- Installation eines Zweirichtungszählers

Die Verbindung mit einem Stromzähler ist ein notwendiger Schritt, um die Menge des von einer Anlage ins öffentliche Netz eingespeisten Stroms für den Energieversorger nachvollziehbar zu machen. Dafür sind sogenannte Zweirichtungs- oder Einspeisezähler oder ein Smart Meter geeignet. Ein klassischer Ferraris-Zähler ist hier nicht erlaubt, da sich die Drehscheibe des Zählers bei Einspeisungen rückwärts dreht.

Von dem Zähler aus wird die Leitung zum nächsten Anschlusspunkt des öffentlichen Stromnetzes gelegt, sodass eine Verbindung zwischen Netz und PV-Anlage hergestellt ist.

Oft unterschätzte Zeitfaktoren: Schaltschrank und Zählertechnik

Ein kritischer Punkt bei der Netzanschlussvorbereitung ist der sogenannte Schaltschrank (oder Wandlerschrank), der die Verbindung zwischen Anlage und Netz absichert. Dieser Kasten ist nicht standardisiert, das heißt, er muss individuell gemäß den TABs (Technischen Anschlussbedingungen) des jeweiligen Netzbetreibers geplant und aufgebaut werden. Da diese TABs von Netzbetreiber zu Netzbetreiber unterschiedlich sind, muss der Schaltschrank zunächst abgestimmt und vom Netzbetreiber freigegeben werden. Erst danach kann er bestellt werden. Und: Die Lieferzeiten betragen häufig mehrere Wochen bis Monate, insbesondere bei größeren Ausführungen.

Je größer die PV-Anlage (etwa ab 100 kWp) desto komplexer wird dieser Schritt. Für kleine PV-Anlagen ist der Aufwand meist überschaubar, bei gewerblichen Anlagen kann er jedoch zeitkritisch werden.

Ein häufig unterschätzter Engpass bei der Inbetriebnahme ist auch die Zählertechnik, insbesondere bei größeren PV-Anlagen. Der benötigte Zweirichtungszähler muss nicht nur verfügbar sein, sondern auch korrekt auf die Anlagenleistung abgestimmt werden. Bei gewerblichen Anlagen ab ca. 30–100 kWp ist zudem die Steuerung deutlich komplexer: Hier reicht der übliche Funkrundsteuerempfänger (FRE) nicht mehr aus.

Stattdessen sind individuelle Steuer- und Regelungslösungen nötig, die sich an die jeweilige Netzsituation und Vorgaben des Netzbetreibers anpassen. Auch diese Technik muss vorab abgestimmt und beschafft werden, was zusätzliche Zeit kosten kann. Bei kleineren PV-Anlagen (z. B. Einfamilienhäusern) ist die Steuertechnik in der Regel standardisiert und einfacher zu integrieren.

Phase 3: Nach der technischen Fertigstellung

Schritt 9: Beantragung des Netzanschlusses

Formeller Antrag auf Netzanschluss nach abgeschlossener Montage – ggf. durch den Installateur oder Solarteur. Hierfür ist ein Anschlussnutzungsvertrag (ANV) nötig, der die Bedingungen für die Nutzung des Anschlusses regelt.

Schritt 10: Anschluss an das Stromnetz

Der Anschluss erfolgt durch eine Elektrofachkraft, meist in Abstimmung mit dem Netzbetreiber.

Schritt 11: Vor-Ort-Abnahme durch Netzbetreiber

Vor der ersten Inbetriebnahme muss die Anlage von einer Elektrofachkraft (entsprechend den Vorgaben der DIN VDE 0100-600), meist in Anwesenheit des Netzbetreibers, nach relevanten gesetzlichen und normativen Vorgaben geprüft werden. Diese Prüfpflicht besteht unabhängig davon, ob eine Einspeisung in das öffentliche Stromnetz geplant ist.

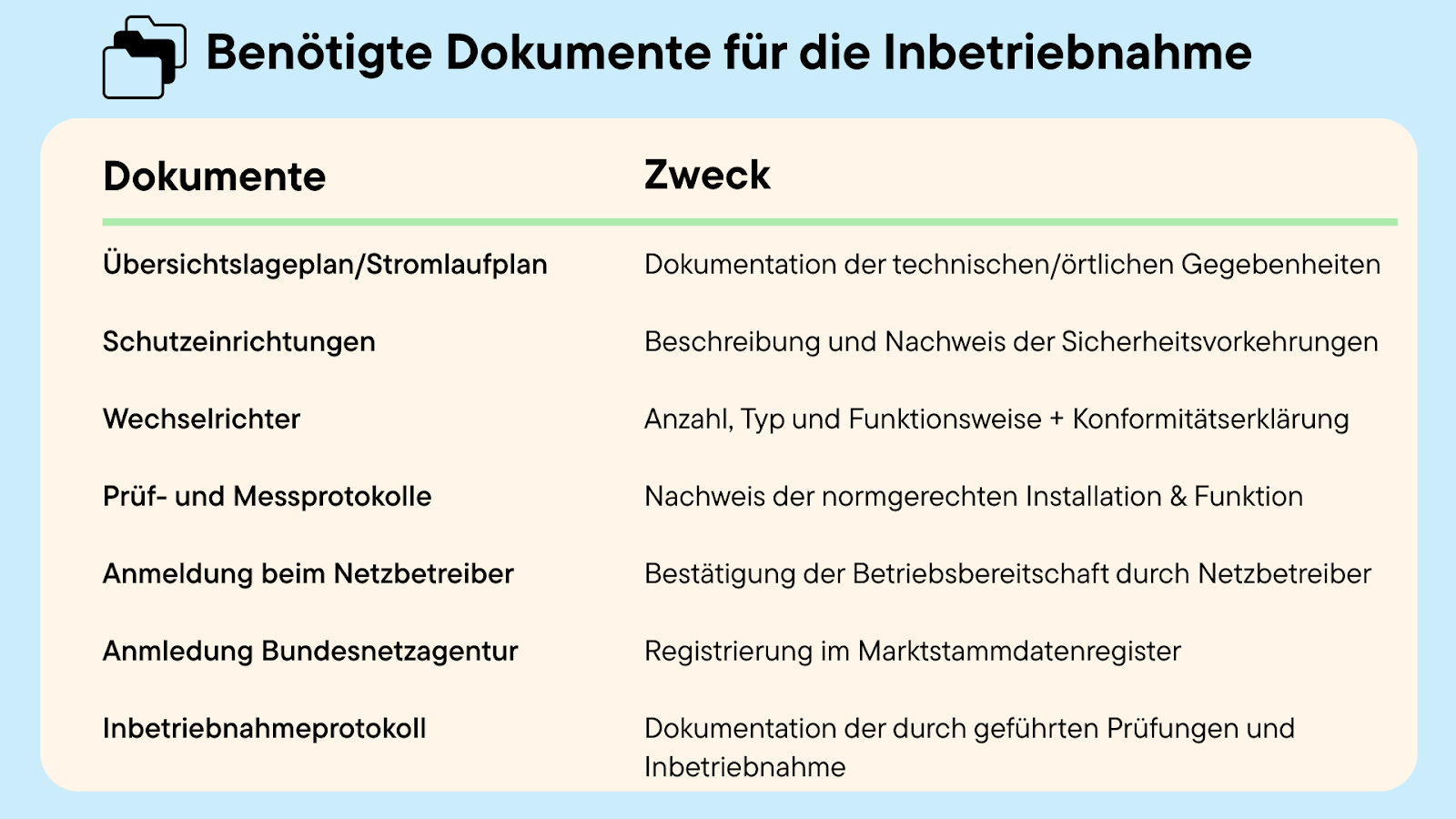

Die Protokolle dieser Prüfung sind Teil der Systemdokumentation.

Schritt 12: Inbetriebnahmeprotokoll & Bestätigung

Aus den Ergebnissen dieser umfangreichen Prüfungen und allgemeinen und technischen Daten zur Anlage wird anschließend ein Inbetriebnahmeprotokoll erstellt. Mit dieser schriftlichen Bestätigung kann das Einschalten der Anlage erfolgen.

Vor dem letzten Schritt der Inbetriebnahme darf der Netznutzungsvertrag (NNV) nicht vergessen werden, Dieser wird zusätzlich zum Energiebelieferungsvertrag benötigt.

Schritt 13: Inbetriebnahme der PV-Anlage

Bei der Inbetriebnahme einer Anlage erfolgt der offizielle Betriebsstart, bei dem erstmals Strom produziert wird, der anschließend verbraucht oder gespeichert wird. Es gibt einige Voraussetzungen für die Inbetriebnahme einer PV-Anlage, die erfüllt sein müssen:

- Alle Module müssen installiert und funktionstüchtig sein

- Netzanschluss muss vorhanden und geprüft sein

- Es müssen eine Prüfung durch eine Elektrofachkraft und eine Sicherheitsprüfung erfolgt sein

- Es muss eine vollständige Anlagendokumentation vorliegen

Während der Inbetriebnahme wird geprüft:

- Ob Antrags- und Planungsunterlagen übereinstimmen

- Ob alle relevanten Komponenten und Systeme zugänglich sind

- Ob die Messanlage entsprechend der technischen Vorgaben installiert ist

- Ob der PV-Zähler funktioniert (+ Aufzeichnung 1. Zählerstand)

- Ob die Schutzeinrichtungen bei Netzausfällen oder anderen Störungen richtig Auslösen

- Ob die Funktionstüchtigkeit der technischen Kontrollgeräte gegeben ist

Nun darf die Anlage Strom ins Netz einspeisen und die Einspeisevergütung beginnt zu laufen.

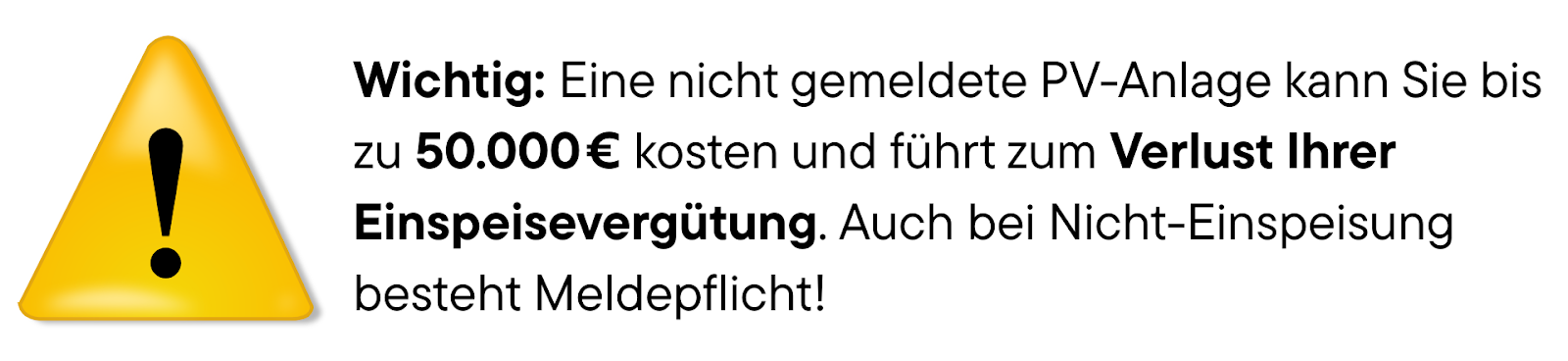

Was passiert, wenn ich meine Anlage nicht anmelde?

Wer seine PV-Anlage nicht rechtsgemäß anmeldet, muss mit gravierenden Folgen rechnen:

Welche Vorschriften gelten sonst für PV-Anlagen und welche Genehmigungen sind notwendig?

Neben der Anmeldung für den Netzanschluss sind weitere Vorschriften und nötige Genehmigungen zu beachten. Informationen zur Registrierung im Marktstammdatenregister für die Anmeldung bei der Bundesnetzagentur sowie alle weiteren Informationen zu Genehmigungen und Vorschriften für PV-Anlagen finden Sie in unserem Magazin “Was muss beim Bau einer Solaranlage beachtet werden?”.

Die Zersplitterung: Über 800 Netzbetreiber in Deutschland

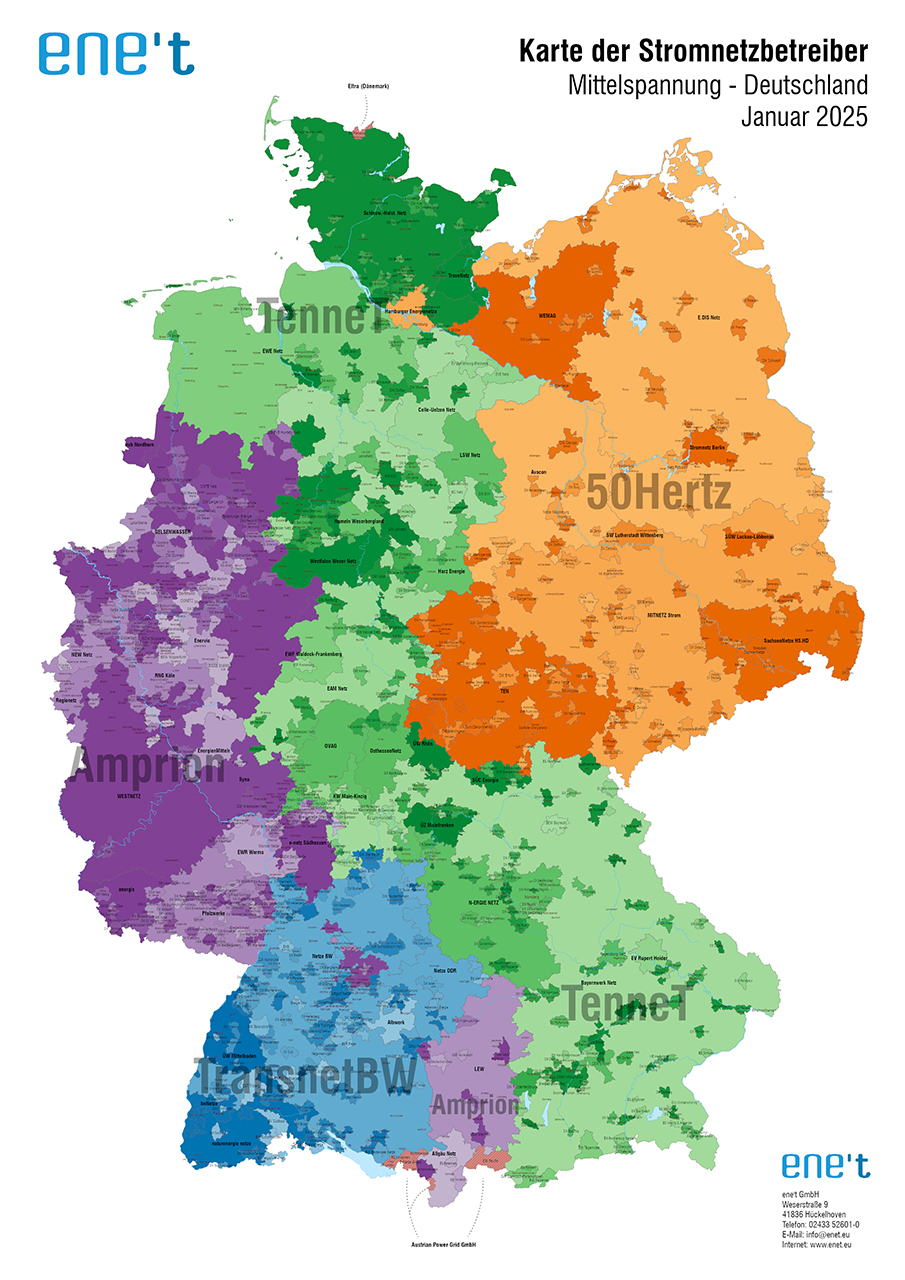

Um den Aufbau des deutschen Strommarktes zu verstehen, werfen wir einen Blick auf seine Struktur. Es handelt sich um ein hierarchisch aufgebautes Netz mit Übertragungsnetz an der Spitze. Dieses wird von vier Übertragungsnetzbetreibern (ÜNB) gesteuert, weswegen es vier deutsche Regelzonen gibt. Die Betreiber sind TenneT, 50 Hertz, Amprion und TransnetBW.

Neben dem übergeordneten Übertragungsnetz gibt es ein Verteilernetz, das in drei Ebenen gegliedert ist: Hochspannungsnetz, Mittelspannungsnetz und Niederspannungsnetz. Auf dieser Karte sind die Übertragungsnetzbetreiber und Verteilernetzbetreiber des Mittelspannungsnetzes in Deutschland zu sehen:

Auf dieser Karte wird deutlich, wie viele Netzbetreiber in Deutschland aktiv sind.

Laut der Faktensammlung des edna Bundesverband Energiemarkt & Kommunikation e.V. war diese Struktur nach der Liberalisierung der Stromversorgung 1998 von Teilen der Politik auf EU- und Bundesebene so gewünscht und ist kein “Systemfehler”.

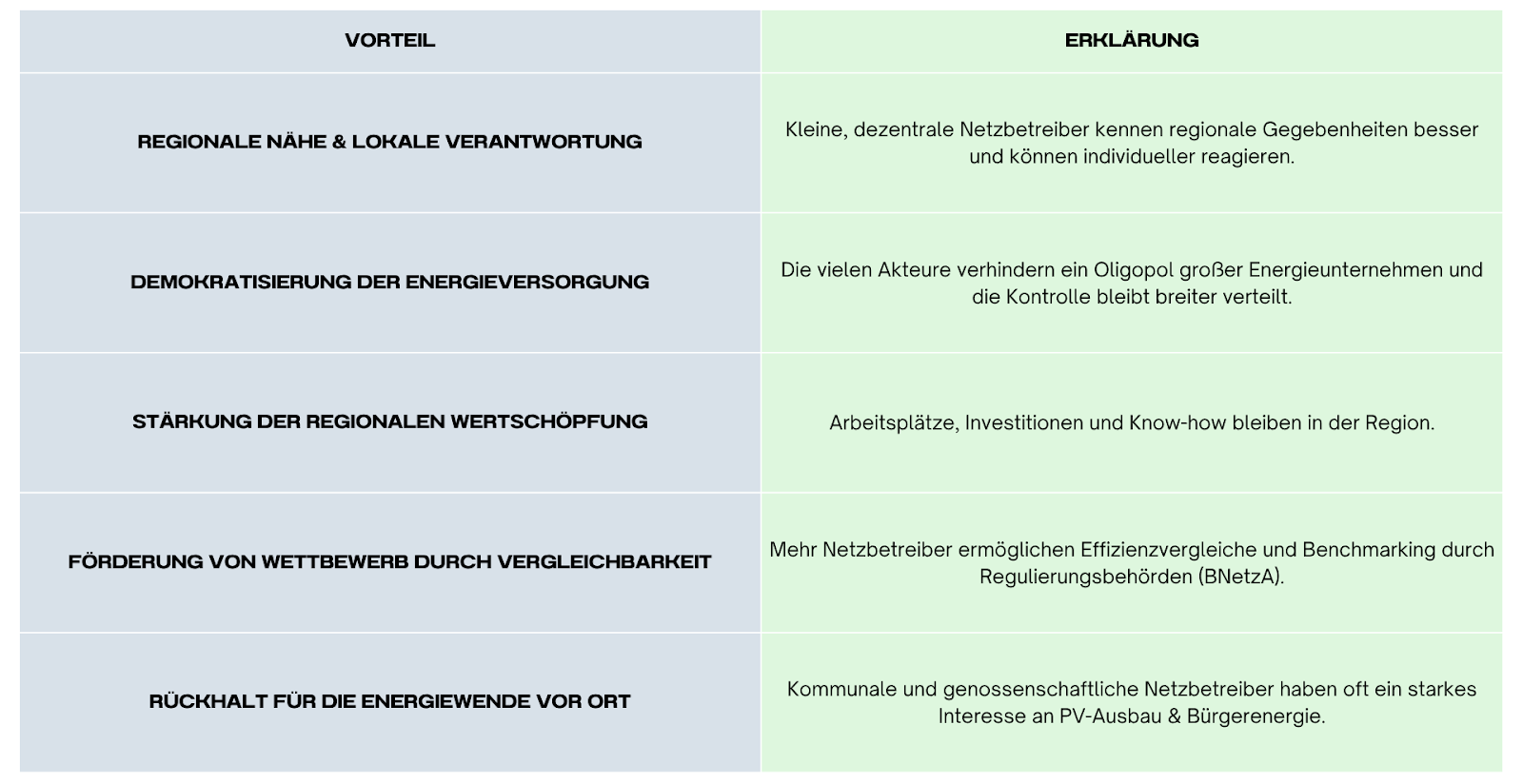

Lokale Akteure wie kleine Stadtwerke und Netzbetreiber können einen positiven Effekt auf die Energiewende haben, da sie näher an Gemeinden und Projekten sind. Durch die von der Politik gewünschte Dezentralität werden Bürgerbeteiligung, lokale Arbeitsplätze und regionale Wertschöpfung gefördert. Die sogenannte “Kleinteiligkeit” stellt laut edna kein Problem dar, solange die Rahmenbedingungen Effizienz für alle Akteure ermöglichen.

Hier die Vorteile der dezentralisierten Struktur im Überblick:

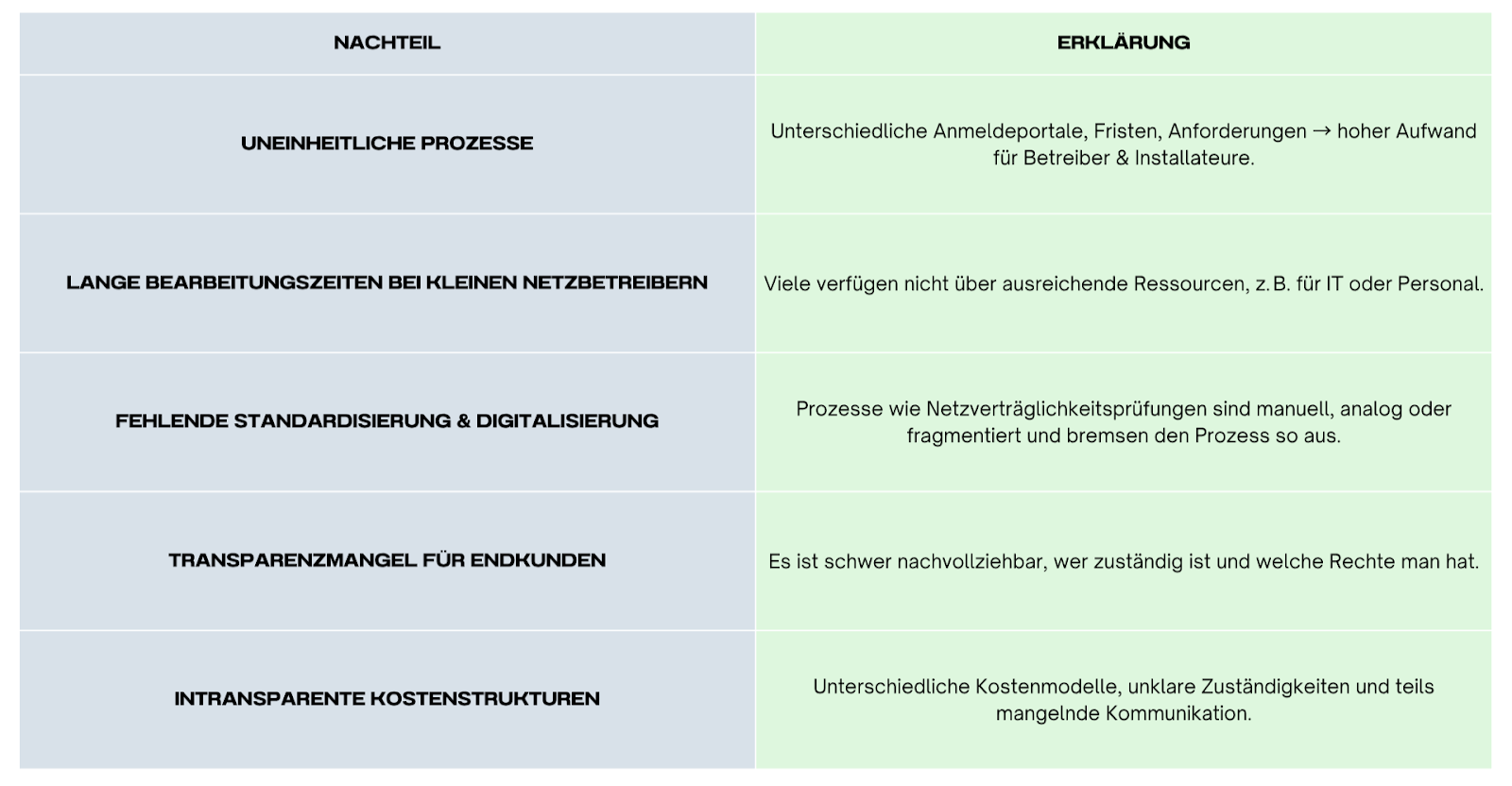

Die Struktur bringt allerdings auch einige Herausforderungen mit sich. Hier die Nachteile der dezentralisierten Netzbetreiberstruktur im Überblick:

Ein Flickenteppich aus unterschiedlichen Prozessen

Uneinheitliche Prozesse und Anforderungen der Netzbetreiber können zu Verzögerung beim Netzanschluss von PV-Anlagen führen. Die wichtigste Information hier ist, dass es keine einheitlichen Regelungen gibt, sodass eine ausführliche Recherche zu den Anforderungen des zuständigen Netzbetreibers notwendig bleibt. Im Internet finden sich zahlreiche Informationshilfe wie beispielsweise das Merkblatt “Der Netzanschluss” des bdew oder das “Merkblatt zum Anschluss von Kundenanlagen an einen offen betriebenen Mittelspannungsring” des Stromnetz Berlin.

Folgen für Anlagenbetreiber und Energiewende

Die Unterschiede in Anmeldeprozessen, Formularen, Fristen, Anforderungen und Bearbeitungszeiten führen zu Frust bei Endkunden und Installateuren

und führen im schlimmsten Fall zu Verzögerungen und damit Ertragsausfällen.

Auch der Fortschritt der Energiewende leidet darunter, wenn fertige PV-Anlagen auf den Netzanschluss warten müssen.

Was kann man als Anlagenbetreiber bei Verzögerungen tun?

Wie kann man als Anlagenbetreiber reagieren, wenn Netzbetreiber auf Anfragen langsam oder gar nicht reagieren? Kommt es zu einer Verzögerung durch den Netzbetreiber hat man als

Rechte nach EEG 2023

Welche Rechte hat man als Anlagenbetreiber, wenn der Netzanschluss auf sich warten lässt? Der Landesverband Erneuerbare Energien (LEE) NRW gibt in seinem Artikel “Was tun bei schleppendem Netzausbau?” einen Überblick über die rechtlichen Möglichkeiten.

Das Wichtigste zuerst: Man hat ein Recht auf Anschluss am technisch und gesamtwirtschaftlich günstigsten Netzverknüpfungspunkt nach § 8 Abs. 1 EEG 2023 (nach § 8 Abs. 4 EEG 2023 auch dann, wenn Netzerweiterungsmaßnahmen nötig sind).

Der Zeitpunkt ist dabei als unverzüglich festgelegt. Netzbetreiber müssen innerhalb von 8 Wochen reagieren, bei Anlagen bis 30 kWp Leistung sogar innerhalb eines Monats.

Anlagenbetreiber können zudem von Auskunftsrechten gebrauch machen, um zum Beispiel die Übermittlung eines Bearbeitungszeitplans oder von Netzdaten zu verlangen.

Auch die Kostentragungspflicht, also wie sich Kosten zwischen Anlagen- und Netzbetreiber verteilen, ist im EEG festgelegt. Nach § 16 Abs. 1 EEG 2023 trägt der Anlagenbetreiber die notwendigen Anschlusskosten und der Netzbetreiber nach § 17 EEG 2023 die Kosten des Netzausbaus.

Zu häufigen Streitfällen in der Praxis kommt es unter anderem bei der Reservierung von Einspeisekapazität, bei der Anlagenbetreiber vor der Errichtung der Anlage eine Netzanschlusszusage bekommen. Diese Reservierung wird oft von finanzierenden Banken gefordert, aber von Netzbetreibern verweigert. Denn falls andere Anlagen schneller fertiggestellt werden und aufgrund reservierter Einspeisekapazitäten nicht unverzüglich angeschlossen werden können, drohen Schadensersatzansprüche.

Standardisierung, Digitalisierung und eine zentrale Plattform sind nun gefragt

Um Verzögerungen beim Netzanschluss und daraus folgende negative Auswirkungen auf die Energiewende zu verhindern, besteht dringender Handlungsbedarf.

In einem Positionspapier “Mehr Tempo beim Netzanschluss” vom Februar 2024 nimmt der BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.) Stellung zur “Fokus-Agenda” des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) aus 2023. Sie wünschen eine Fortführung dieses Branchendialoges. Sie bieten konkrete Vorschläge zur Beschleunigung der Netzanschlussverfahren durch das Senken der Bürokratielast, Vereinfachung und Standardisierung. Sie fordern unter anderem eine Unterscheidung zwischen Massenprozessen und größeren Projekten ab Mittelspannungsebene, die mehr Abstimmung verlangen.

Wie machen es andere Länder? Ein kurzer Blick nach Europa

Während in Deutschland über 800 Netzbetreiber mit eigenen Verfahren agieren, setzen Länder wie Österreich und Dänemark auf zentralisierte, digitale Prozesse. In Österreich etwa erfolgt die Anmeldung der PV-Anlage in vielen Fällen über ein einheitliches Online-Portal mit klar definierten Fristen. Auch Dänemark und die Schweiz arbeiten zunehmend mit automatisierten Freigaben und weniger bürokratischen Hürden, was zu deutlich kürzeren Bearbeitungszeiten führt.

Fazit: Die komplexe Welt des Netzanschlusses ist schwer navigierbar

Die Länge dieses Beitrags zeigt, wie anspruchsvoll der Netzanschluss einer PV-Anlage sein kann. Wer grünen Ökostrom auf seinem Gewerbedach produzieren möchte, sich aber nicht mit dem bürokratischen Aufwand herumschlagen möchte, findet bei hellgrün die perfekte Lösung.

Verpachten Sie Ihre gewerbliche Dachfläche an uns, planen, errichten und betreiben wir die Anlage ganz ohne Mehraufwand Ihrerseits. Sie profitieren dabei von einer großzügigen Dachpacht und grünem Strom für Ihr Unternehmen oder Ihre Mieter.

Sie möchten Ihr Dach in ein Ökostrom-Kraftwerk verwandeln? Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

Häufige Fragen zum Netzanschluss von PV-Anlagen

Wie finde ich meinen Netzbetreiber heraus?

→ Den zuständigen Netzbetreiber findest du auf deiner Stromrechnung (Name oder 13-stelliger Code). Alternativ kannst du über VNBdigital anhand deiner Adresse suchen.

Welche Unterlagen brauche ich für die Anmeldung der PV-Anlage?

→ Du brauchst u. a. technische Daten (z. B. Modulanzahl, Wechselrichter), einen Lageplan, Zählernummer und deine Adresse. Eine vollständige Übersicht findest du weiter oben im Artikel.

Was ist der Unterschied zwischen Anschlussnutzungsvertrag und Netznutzungsvertrag?

→ Der Anschlussnutzungsvertrag regelt die Verbindung zum Netz, der Netznutzungsvertrag betrifft die Einspeisung und Vergütung des erzeugten Stroms.

Wie lange dauert der Netzanschluss nach der Fertigstellung?

→ In der Praxis meist 4 bis 12 Wochen – abhängig vom Netzbetreiber, Region und Anlagenleistung.

Was ist die Netzverträglichkeitsprüfung?

→ Sie prüft, ob das öffentliche Netz die Einspeisung deiner Anlage aufnehmen kann – ohne das Netz zu überlasten. Die Prüfung dauert meist 2 bis 8 Wochen.

Was passiert, wenn ich meine Anlage nicht anmelde?

→ Du riskierst Bußgelder bis zu 50.000 € und verlierst die Einspeisevergütung. Die Anmeldung ist gesetzlich verpflichtend – auch bei geringer Leistung.

Wie läuft die Inbetriebnahmeprüfung genau ab?

→ Eine Elektrofachkraft prüft alle Sicherheits- und Netzanschlusspunkte gemäß DIN VDE. Dazu zählen auch Schutzmechanismen, Dokumentation und Funktion der Zähler.

Wie hilft hellgrün beim Netzanschluss?

→ hellgrün übernimmt den gesamten Prozess – von der Anmeldung über die Prüfung bis zur Inbetriebnahme. Du hast nur einen Ansprechpartner und vermeidest Verzögerungen.

FAQ

Finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen zu unseren Lösungen

Was passiert nach der technischen Fertigstellung einer PV-Anlage?

Nach der Fertigstellung folgt die Anmeldung beim Netzbetreiber, die technische Abnahme und der Netzanschluss.

Wie lange dauert der Netzanschluss einer PV-Anlage?

Die Dauer variiert je nach Netzbetreiber und kann zwischen wenigen Wochen und mehreren Monaten betragen.

Wer ist für den Netzanschluss verantwortlich?

Der Betreiber der PV-Anlage ist für die Anmeldung zuständig, der Netzbetreiber führt die technische Anbindung durch.

Welche Dokumente sind für den Netzanschluss erforderlich?

In der Regel werden ein Inbetriebsetzungsprotokoll, der Installateursnachweis und technische Pläne benötigt.

Was bedeutet Einspeisemanagement bei PV-Anlagen?

Das Einspeisemanagement regelt, wie die Anlage bei Netzüberlastung gesteuert oder abgeschaltet wird.